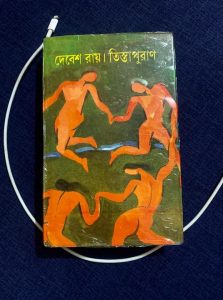

তিস্তাপুরাণ

-দেবেশ রায়

রিভিউঃ- শামসুজ্জামান খান

তিস্তাপুরাণ-উপন্যাসের প্লট ও বক্তব্য মানব সভ্যতার ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এক খন্ড অধ্যায়। তাই এই উপন্যাসটিকে বোঝার সুবিধার্থে উপন্যাসের সম্পূর্ন বাইরে অবস্থান করে সভ্যতা বিকশিত হওয়ার সময়কে চারটি অংশে ভাগ করেছি। সময়গুলো হলো প্রাগঐতিহাসিক, কৃষিবিপ্লব, শিল্পবিপ্লব ও আধুনিক যুগ।

প্রাগঐতিহাসিক যুগ এমন একটা সময়কাল ছিল যখন আজকের মানুষ যখন মানুষ হয়ে উঠেনি, ছিল আর দশটি প্রানির মতই একটি প্রানি। ভাষার শক্তি গড়ে উঠেনি, পোষাক পরিচ্ছদের বালাই ছিল না, ছিলনা ধর্মের দোহাই কিংবা সম্পদের মালিক হওয়ার আকাংখা। একমাত্র চাহিদা বলতে ছিল ক্ষুধা নিবারন। প্রত্যুষে শক্ত সামর্থ বেটাছোয়ারা (পুরুষ) শিকারে বেরিয়ে পড়তো আর সাথে যোগান দিত বেটিছোয়া( নারীরা)। শিকার শেষে পশুর গোস্ত সবাই মিলে ভাগ করে নিত এবং ডেজাট্রে মিস্টি ফল খেয়ে মহা আনন্দে ধেই ধেই করে নেচে চেঁচামেচি করে আনন্দ প্রকাশ করতো, তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে পাথুরে গুহায় একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়তো। পরদিন প্রত্যুষে যথারীতি আবার শুরু হতো খাবার খোঁজার প্রক্রিয়া। যেহেতু সম্পদের মালিকানা ছিল না, তাই মানুষে মানুষে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল না, সবাই সমান অধিকার ভোগ করতো, সবার শরীর উন্মুখ্ত লজ্জা বলে কিছু ছিল না। অর্থাৎ সবাই মিলে শিকারে যায়, সবাই মিলে খায় আবার সবাই মিলে নাচে গায়। বৈষয়িক কোন চিন্তা এই মানুষগুলোর ছিল না, তিস্তাপুরাণ বইয়ের প্রচ্ছদে এমন একটি চিত্রটিই অংকিত হয়েছে যেখানে হাত ধরাধরি করে বস্ত্রহীন কিছু নরনারী চক্রাকারে নেচে যাচ্ছে। অর্থাৎ সবাই মিলে শিকারে যায়, সবাই মিলে খায় আবার সবাই মিলে নাচে গায়। পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য শিল্পী পল গঁগা আঁকা একটি চিত্রকর্ম (কপি) যোগ করছি, যেখানে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ন উন্মুক্ত শরীরের ঘোড়া পিঠে সওয়ার দুজন মানুষ এবং জলে মুখ ডুবিয়ে পানি ঘোলা করে খেলা করছে একটি ঘোড়া। চিত্রের এরা সবাই প্রকৃতির সন্তান তাই প্রকৃতির মধ্যেই তাদের হাসি আনন্দ সুখ দুঃখ মিশে আছে।

কালের পরিক্রমায় মহাদেশ ভেঙে দেশ হয়েছে, সবুজ বনায়ন ধ্বংস হয়ে হয়েছে হৃদ, কিংবা মহাসাগর, সেই সাথে শিকারী মানুষ গুহা ছেড়ে ঘরে বেধেছে, ভূমিতে চষেছে ফসল। আজ থেকে মাত্র দশ হাজার বছর পূর্বে শুরু হয় কৃষি বিপ্লব। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে তখনও সবাই একজোটে কাজ করতো, একসাথে সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে নিত, যদিও ততদিনে পরিবার ও সমাজ প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিল, তথাপি বৃহত্তর গোষ্ঠি বা গোতগুলো একসূত্রে বাঁধা পড়েছিল এক অজানা সরল রেখায়। শুধু নিজেদের অন্নের চাহিদা মিটাতে সবাই মিলে শশ্য উৎপাদন করতো। সভ্যতার বিকাশের ধারাবাহিকতায় দশ হাজার বছরের পথ চলা শেষে ১৮৬০ থেকে শুরু হলো শিল্পবিপ্লব, প্রকৃতিকে শাসন করা শুরু করলো মানুষ। হাতের বদলে কলের চাকা ঘুরতে শুরু করলো, ফলে উৎপাদন অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেল।

তিস্তাপুরাণ উপন্যাসের সময়কালের শুরু শিল্পবিপ্লব-উত্তর এই সময়টি থেকে। উপন্যাসটি কৃষি বিপ্লব থেকে চলে আসা সমাজ জীবন থেকে আধুনিক তথা যান্ত্রিক জীবনে রুপান্তরের আখ্যান । এর ছটি পর্বে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে লেখক তুলে ধরেছেন সেই রুপান্তরের ইতিহাস। ঊনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে শুরু হয়ে বিংশ শতকের মধ্যভাগ জুড়ে এই উপন্যাসের বিস্তারকাল। ভৌগলিক সীমানা ভারতের বৃহত্তর জলপাইগুড়ি জেলা। কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলের মানুষ প্রকৃতির একটি অংশ হয়ে বেঁচে ছিল আর প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই ভূমি চাষ করতো। নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় অন্নের চাহিদা পূরণ করাই ছিল সেই চাষাবাদের একমাত্র লক্ষ্য। নারী পুরুষ একজোট হয়ে সেই চাষাবাদের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তো। উপন্যাসে দশনদী-বিশনদীর পর ফরেষ্ট পেরিয়ে যে বুড়িমার গোত বাস করতো তারা ছিল তেমনি একটি জোট। এই জোট বা গোত মূলত একটি বিশাল একান্নবর্তী পরিবার। এই পরিবারের সব পুরুষ নারী জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষেতে হাল চষে, মাটির বুকচিড়ে ফসল তুলে নিয়ে আসে। ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব নিয়ে তাদের মধ্যে কোন চিন্তা ছিল না। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে তারা সবাই একসাথে চষে, একসাথে বসে, একসাথে খায়, একসাথে গায়, ঠিক যেমনটা ছিল প্রাগঐতিহাসিক মানুষগুলোর মধ্যকার সমস্টিক জীবনযাপনে।

কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের প্রভাবে একটা সময় পরিবর্তনের ডাক আসে, যে ডাক এই গোতের মানুষগুলো উপেক্ষা করতে পারেনি। নিয়মের বেড়াজালে বন্দী হয়ে একদিন তাদেরকেও যেতে হয় ভূমি রেজিস্টি অফিসে। জমির মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। অন্যদিকে প্রাকৃতি নির্ভর চাষাবাদ ত্যাগ করে বেশি ফসলের আশায় শুরু করে রাসায়নিক সার প্রয়োগের হাইব্রিড শশ্যের চাষ। যে মানুষগুলো একটা সময় নিজেদের বছরব্যাপী খাবার যোগাড়ের আশায় সবাই মিলে চাষাবাদ করতো তারাই উদ্বৃত্ব ফসলের লোভে অপ্রাকৃতিক পদ্ধতি অনুস্বরণ করতে থাকে। একদিন যে প্রকৃতির দয়ায় তারা জমিতে ফসল ফলিয়েছে, শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও ডিপটিউবয়েল দিয়ে সেই প্রকৃতিকে শাসন করা শুরু করে, যা তাদের আদৌ দরকার ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তাদের জীবনে যান্ত্রিক সভ্যতার ছোঁয়া লাগে, ধীরে ধীরে তারা উচ্ছাসহীন যন্ত্রমানবে পরিনত হতে থাকে। উপন্যাসের চরিত্র ছোট দাদা সেই প্রথম যুগে নির্বাসনে চলে গিয়েছিল এবং এক যুগ পর ফিরে এসে তিনি সেই পরিবর্তনটা খুব বেশি বুঝতে পারেন। তিনি মেনে নিতে পারেননি এই পরিবর্তন এবং তাই আপন গৃহে ফিরে এসেও আবার ফিরে চলে যান যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে, অন্যদিকে যে বুড়িমা ছিলেন প্রাচীন প্রাকৃতিক সমাজের প্রতিক সেই তিনিও তার বদলে যাওয়া গোত ছেড়ে ছোট দাদার সাথে পাড়ি জমান তিস্তায় জলে নিজেকে বিসর্জন দিবেন বলে, এ যেন মাতৃরুপী প্রকৃতি তার মানব সন্তানগুলোকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আর এভাবেই সমাপ্তি ঘটে উপন্যাসের।

১৯৭০ দশক যদি হয় উপন্যাসের সমাপ্তির পটভূমি তাহলে পরবর্তী দশকগুলো অবশ্যই পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগায় উপন্যাসটি। আজকের প্রৃকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সময়ের পাঠক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন হয়তো আগামী দিনের পাঠক তার থেকেও ভিন্ন কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন, লেখক তাই নিজে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে শুধু বর্ননার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন। তবে এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত অভিমত, যা সঠিক হতেও পারে আবার নাও পারে।

Views: 9